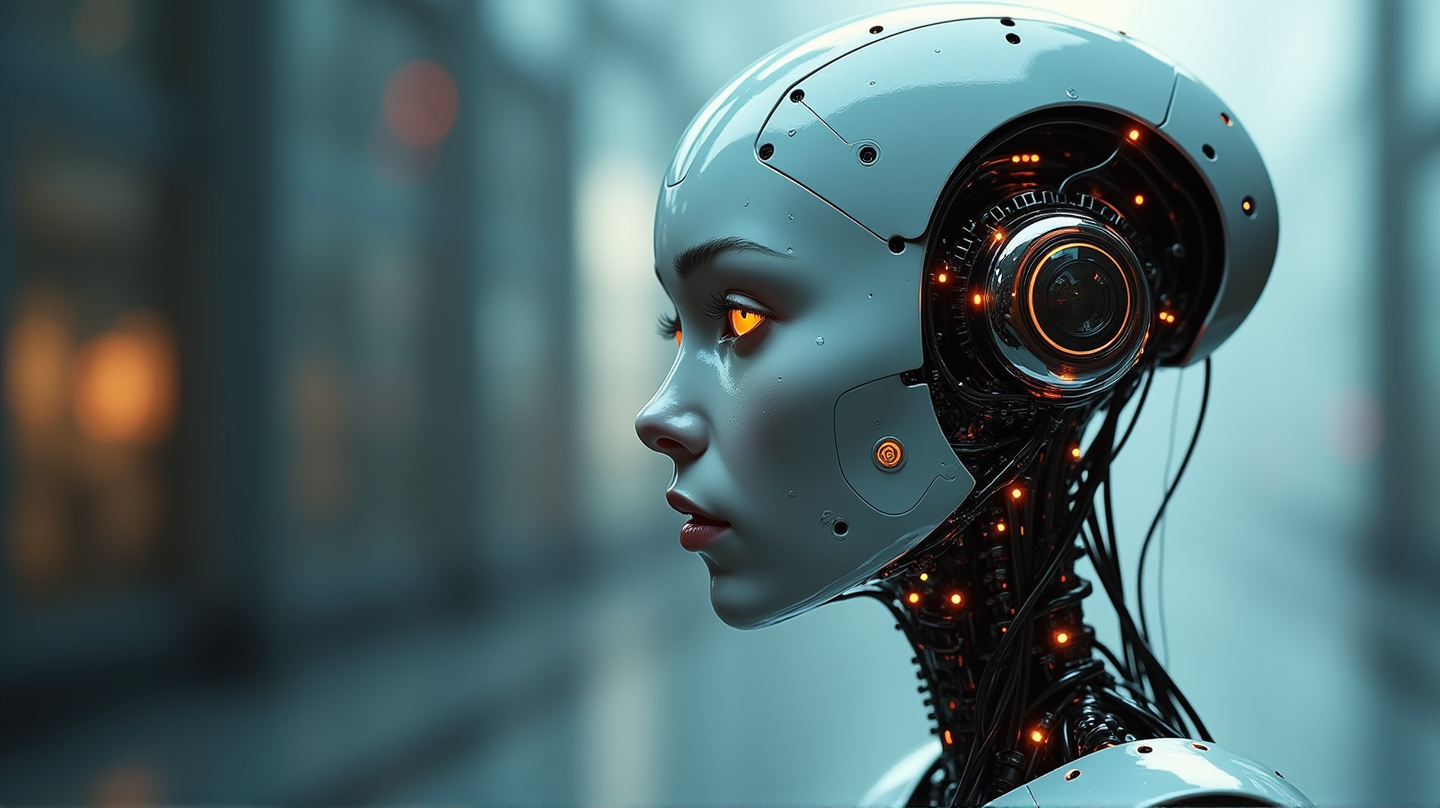

中国のAheadform社が革新的なOrigin M1ロボットヘッドを発表した際、彼らは意図せずして、ロボットがどの程度人間らしくあるべきかという長年の議論を再燃させました。このヘッドは瞬きやうなずき、表情を感情豊かに模倣する能力を持ち、SNS上で見る人を喜ばせたり、不安にさせたりしました。しかし、なぜこの人間らしさは私たちを安心させると同時に不安にさせるのでしょうか?

不気味の谷を越えるために

1970年に日本のロボット工学者森政弘が「不気味の谷」理論を提唱して以来、人間に似たロボットが一種の不気味さを感じさせる心理的な谷について、科学者やデザイナーの興味を引いています。Origin M1のヘッドはこの理論の典型例です。この閾値を少し下回る程度に人間らしく見えることで信頼を生むことができますが、超えてしまうと不安感を引き起こします。Decryptで述べられているように、顔のジェスチャーが実際の人間の表情とほとんど見分けがつかなくなると、知覚は大きく変わります。

デザインにおける絶妙なポイント

スペインのカスティーリャ・ラ・マンチャ大学の最近の研究によると、モデレートな擬人化—つまり、簡単な表情アニメーションや最小限の音声キューを表示するロボット—により、ロボットに対する快適さと信頼が育まれます。ヨーロッパの飲食店で見かける猫の顔をしたBellabotのように。この研究発見はバランスの必要性を強調しており、ロボットに人間の特性を持たせることは有益ですが、過度になると逆効果になる可能性があります。

拡大する市場

人型ロボットは、ホスピタリティから医療までさまざまな分野に浸透する予定であり、業界アナリストによると、2032年までに世界のサービスロボット市場は2930億ドルを超えると予想されています。この膨大な規模の可能性はデザイナーに思慮深い革新を促し、消費者の信頼を獲得しつつ、神経を刺激しすぎない程度に人間性を投影することを求めています。

テクノロジーを超えた感情の結び付き

MITメディアラボの研究者や倫理学者は、擬人化されたロボットが特に子供に倫理的および認知的境界を妨げる可能性があるという懸念を指摘しています。これらの懸念は、将来のロボットの流通とデザインにおいて慎重さを求めます。

結論:適切な人間要素を見つける

ロボット工学は、人間と機械の区別がますます困難になる未来に急速に向かっています。課題は、ロボットが親しみを感じるのに十分な人間らしい特徴を持ちつつ、不快感を引き起こさないようにすることです。これらの技術的革新が人類に奉仕し、感情的な特性を尊重するためには、重要なバランスを取る必要があります。